多數人應該都有相同的感慨,手機儼然是一種癮頭,無論正在做什麼,只要能滑手機,絕對會分秒必「珍」(珍惜),不馬上滑一下,就覺得渾身不對勁!

因此,上廁所當然也不會放過甚至還覺得沒帶手機根本就「嗯」不出來!是否點頭如搗蒜?如果你也是如此,那麼可得當心了!

精選內容

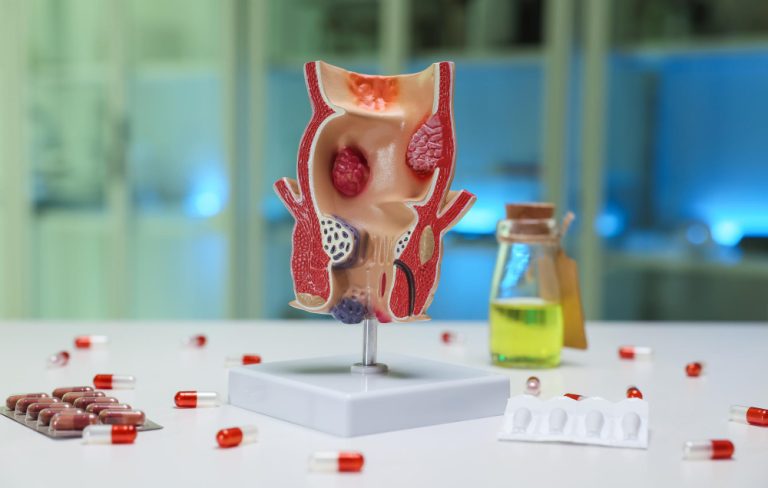

Toggle蹲馬桶滑手機,痔瘡機率高達46%

最新研究發現,坐在馬桶上使用手機的人罹患痔瘡的可能性比不使用的人高出46%!究其原因就在於增加直腸靜脈壓力,儘管便秘、疲累和久坐是痔瘡的元凶,但通常可以透過攝取更多纖維、喝足夠的水、適度運動改善,但上廁所也要滑手機可不在改善選項。

休斯頓衛理公會醫院清湖醫院(Houston Methodist Clear Lake Hospital)家醫科醫生邁克爾·艾倫 (Michael J. Allen)雖未參與這項研究,但表示在馬桶上久坐,血液積聚而腫脹讓得痔瘡更容易生成!他說,可以把直腸想像成用來延長水線、套在水龍頭下方的黃色塑膠管,如果不小心打結,沒有馬上鬆開,時間一長,水壓就會越來越大,最後衝離水龍頭,噴得人一身,變成落湯雞!

身體濕了,擦乾就好,痔瘡一旦形成可是一輩子離不開身!

內痔無疼痛感但會流血、腫脹以及脫垂

而且可千萬別低估痔瘡的殺傷力,臺大醫院外科部直腸外科主治醫師洪基祥就有位因懷孕而長了痔瘡的年輕病人,因為對生活影響不大,所以從沒想過好好治療,直到60歲左右,發現每次運動,痔瘡就脫垂掉出肛門口,這才決定求助醫生,就診後發現已是第三期痔瘡,只好動手術解除痔瘡脫垂困擾,大幅提升生活品質。

其實痔瘡可根據齒狀線(dentate line)區分成內外痔;齒狀線位於肛門口約2公分處,是肛門皮膚與直腸黏膜的交界處,之上就是內痔,因為沒有痛覺神經,所以不會有疼痛感但卻會造成流血、腫脹以及脫垂,但如果形成血栓就可能感到疼痛。

也因為近年大腸癌年輕化趨勢,一旦出現血便,醫師通常會建議病人進行大腸鏡檢查,排除是否為癌症所引發的出血。

養成「溫水坐浴」習慣,減輕疼痛幫助清潔

臺北醫學大學附設醫院副院長同時也是大腸直腸外科王偉醫師也提及自己有位病人,年紀輕輕、不過20初頭,就診前已經有3-4個月時間,每回排便總見到馬桶滿滿血漬,而且疼痛也讓他飽受困擾,求醫確診兇手就是痔瘡,探究可能原因,與從事設計工作,每天坐著不動長達10多個小時,使得痔瘡快速惡化,後來透過手術將內外痔一併切除,這才終於恢復健康生活。

不過洪基祥醫師也表示,痔瘡問題,在不妨礙正常生活的狀態下,未必要透過手術治療,但可養成「溫水坐浴」習慣,促進肛門周圍血液循環,減輕局部疼痛、幫助清潔。

而且即便透過手術治療,也別以為就此一了百了,如果沒有維持良好生活習慣,10年復發率依然高達10-20%!因此要避免長時間如廁,也別滑手機、閱讀書報雜誌,飲食以清淡為主、不喝酒、久坐,記得保持適量運動。

成年族群罹痔瘡機率15-25%,65歲以上4成

王偉醫生也提出「2不2要」原則;「不要」久站久坐,長時間維持同一姿勢,肛門壓力容易升高,建議每小時要活動筋骨。「不要」拉長坐馬桶時間,感覺有便意再去,更別帶著手機滑個不停。

每天「要」攝取1.5-2公升水分;「要」多吃蔬果和全穀類的膳食纖維,幫助腸道蠕動,避免便秘。

雖然造成痔瘡的原因未必只有便秘,但的確是最大成因,根據2024年相關調查發現,連台灣學齡前兒童都曾有便秘困擾,約每3位就有1位;成年族群機率則是15-25%,而且年紀越大機率越高,65歲以上就有4成!

不過從滑手機到罹患痔瘡、便秘、大腸癌,是不是有一種食物鏈的錯覺?

滑手機也許能獲得知識、知道新聞時事,也能為生活增添不少樂趣,甚至還能結交五湖四海的朋友,但若危害了健康……是不是有點不太划算?!

也許可以試試每天少滑30分鐘,就從蹲馬桶不帶手機、專心嗯嗯開始……既避免了罹患痔瘡的機率,也可能因為只能動腦,想像力無限蔓延,因而有了不少妙點子、解決不少煩惱,CP值是否提升許多?!